صراعات ثلاثة في مسار النقد النصي للعهد الجديد ستواجهنا وهي ما يلي:

العنصر الأول: الصراع على نوع النص

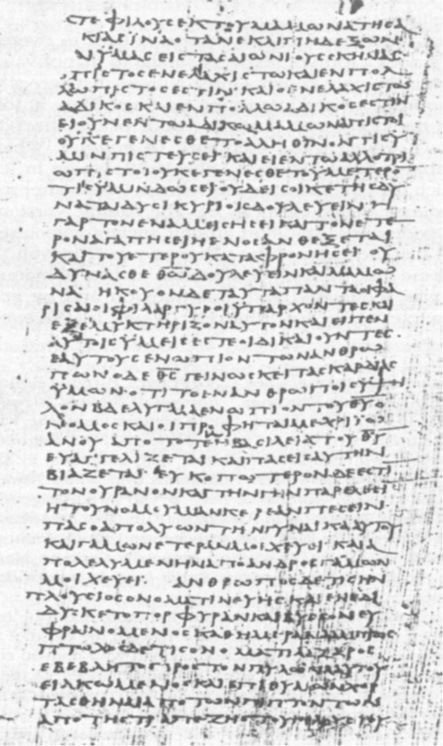

يتطلب إعادة بناء التاريخ الأقدم لانتقال نص العهد الجديد. انشاء التاريخ النصي – والذي إن أمكن بالفعل كتابته للفترة المبكرة -سيوفر مسارًا منهجيًا متينا إلى حد ما يعود إلى نقطة قريبة جدًا من النص الأصلي. وبالتالي، بالقدر الذي يمكن فيه تصنيف كل مخطوطات العهد الجديد اليونانية وفقًا لأنواع النصوص، أو على الأقل يتم وضعها على سلسلة متصلة وفقًا لتركيباتها النصية المختلفة، وبقدر ما يمكن إعادة بناء تاريخ النص، إلى هذا الحد يمكننا التحدث عن صياغة نظرية لنص العهد الجديد. لكن هناك خلاف مستمر وحقيقي، إن لم يكن نزاعا، حول ما إذا كانت “أنواع النص” موجودة أو لم تكن موجودة في القرون الأولى من نقل نص العهد الجديد. فقد أدى اكتشاف البرديات المبكرة إلى التشكيك في وجود أنواع نصية حقيقية في القرنين الأولى. وأن فئات أنواع النصوص المعترف بها لم تعد منطقية أوهل كانت حتى مفيدة للفترة المبكرة؟ فقد قال هورت عام 1965 “يبدو لي أن هذه هي أنواع النصوص الوحيدة التي يمكن اعتبارها معينة (النص المصري والنص البيزنطي)، وذلك تم فقط منذ القرن الرابع. كل شيء آخر مشكوك فيه للغاية. لذا فمن المستحيل أن تندرج البرديات، من الفترة التي سبقت القرن الرابع، في هذين النوعين من النصوص، ناهيك أن نقول شيئا عن محاولة وضعها في أنواع أخرى، كما يحدث كثيرًا. الحقيقة البسيطة هي أن كل هذه البرديات. . . كانت موجودة جنبًا إلى جنب … في مصر … وذلك أفضل حجة ضد وجود أي أنواع نصية، بما في ذلك السكندرية [المصرية] والأنطاكية [البيزنطية]”. “إيب وفيي ص 37-39”

العنصر الثاني: أزمة المعايير

مجال الصراع الثاني هو الأزمة الحالية حول معايير تحديد أصالة القراءات، أونسميها “قوانين النقد”، كما كانت تعرف في أوقات سابقة. وهذه نقطة هامة لاتخاذ القرار بالنسبة لمنهجية نقد نص العهد الجديد – وذلك الآن على المستوى العملي أكثر من الناحية النظرية – فإن هذه المعايير أو القوانين في جوهرها وفي قلبها تهتم بالمعايير المستخدمة لاختيار القراءة الأكثر ترجيحًا أن تكون هي القراءة الأصلية وذلك حين يقدم التقليد النصي قراءتين أو أكثر في نقطة معينة في النص. حيث من المعترف به أنه لا يوجد معيار واحد أومجموعة ثابتة من المعايير ستحل جميع حالات الإختلاف النصي والتي، بالتالي، تحاول التطبيق بالتساوي وبدون تحيز مسبق لأي من أو كل المعايير -الخارجية والداخلية – بما يتناسب مع كل حالة على حدة، والتوصل إلى إجابة بناءً على الإحتمالات النسبية بين تلك المعايير المطبقة. وطوال الفترة الطويلة، التي تطورت خلالها المعايير، كان الصدام (كما هو معروف جيدًا) بين الاعتماد على المخطوطات المتأخرة كثيرة العدد، أو على العدد الذي لا يزال صغيراً -من المخطوطات المبكرة (عددها في تزايد مع الاكتشافات المستمرة)، أو، بعبارة أخرى، كان الصراع بين كمية المخطوطات و “وزن” أو “جودة” تلك المخطوطات التي تدعم قراءة ما، وبلغت ذروتها في إنتصار المخطوطات القليلة الأقدم (التي تمثل النسخ النقدية بأنواعها) على المخطوطات الكثيرة المتأخرة (التي تمثل النص المستلم). وبعد ذلك برزت أزمة جديدة للمعايير وأصبحت مهيمنة إلى حد كبير معنا اليوم: إنها مبارزة بين المعايير الخارجية والداخلية و عدم اليقين على نطاق واسع فيما يتعلق بنوع التسوية بالضبط التي ينبغي أويمكن التوصل إليها فيما بينها. و يُطلق على “وقف إطلاق النار” المؤقت الذي اتفق عليه معظم النقاد النصيين، ولكن ليس جميعهم بالتأكيد، مصطلح انتقائية “معتدلة” أو انتقائية “مسببة” التي تراعي نوعي المعايير الخارجية والداخلية معا لكل وحدة اختلاف على حدة، بدلا من أحادية النظرة التي في الطريقة الوثائقية التاريخية أو الانتقائية الصارمة.

لكن تلك الطريقة الانتقائية المسببة لاتزال تحتاج إلى صقل. كيف يمكننا صقل الطريقة الانتقائية؟ الخطوة الأولى الهامة هي فهم المعايير ذاتها وتاريخها وتطورها واستخدامها؛ ثانياً ، نحن بحاجة إلى تحليل نقدي لكل معيار من المعايير الخمسة عشر الخارجية أو الداخلية فيما يخص درجة صلاحيتها وقيمتها النسبية. هل من المتفق عليه حقًا أن القراءة الأقصر أو الأصعب هي المفضلة؟ هل التوزيع الجغرافي الواسع للقراءة أو التصديق عليها من قبل العديد من المجموعات المستقرة يعطيها وزناً إضافياً؟ هل قدم الدليل الوثائقي يفوق كل شيء آخر؟ هل الملاءمة للسياق أو لأسلوب المؤلف أو لاهوته يحسم الأمر تلقائيًا؟ في الواقع، هل يمكن وضع معاييرنا المختلفة بترتيب هرمي، بحيث يكون بعضها باستمرار أكثر حسمًا من غيره؟ تتطلب هذه الأسئلة وغيرها الكثير من الاهتمام المستمر الواعي. و في الآونة الأخيرة ، ظهر تحدٍ جديد من هذا النوع على يد كورت ألاند من خلال التعريف المنشور لطريقته “المحلية للأنساب local–genealogical” ، والتي تبدو وكأنها صقل أو شكل خاص من الانتقائية ، وتصل هذه الطريقة إلى النص الأصلي الأكثر ترجيحًا من خلال اختيار الاختلاف النصي الذي يفسر بشكل أفضل جميع الاختلافات الأخرى في وحدة الاختلاف، وفي هذه العملية يستخدم ألاند المعايير أو القوانين النقدية المختلفة كطرق محتملة لشرح كيف يمكن أن تكون كل قراءة ثانوية قد نشأت. و سوف يفاجأ البروفيسور ألاند البعض – و ربما الكثيرين – ببيانه الصريح “من وجهة نظر معرفتنا الحديثة ، فإن طريقة “المحلية للأنساب local-genealogical” هي الطريقة الوحيدة التي تلبي متطلبات التقليد النصي للعهد الجديد” وهو يدعي كذلك أنها الطريقة التي أنتجت “النص القياسي” الجديد (كما يسميه) في UBS3 و NA26. و عملية اختبار دعواه أن الطريقة “المحلية للأنساب” لها صلاحية حصرية، يمكن أن تكون وسيلة أخرى لتحسين الأسلوب الإنتقائي – و نقطة اتخاذ قرار عاجلة للنقد النصي الحالي للعهد الجديد. وفي تلك الآونة، مع ذلك ، سيظل الكثير منا يأملون – بل أكثر من ذلك – يعملون- نحو الوصول إلى تلك الأساليب الأكثر موضوعية (مثل الطريقة الوثائقية التاريخية) ، بناءً على معرفة أفضل بتاريخ نص العهد الجديد ونقله ، والتي ستمكننا من التغلب على “أزمة المعايير”. “إيب وفيي ص 39-42”

العنصر الثالث: المعركة المرتقبة حول البرديات

من المتوقع نشوء معركة مرتقبة حول البرديات يتعلق في المقام الأول بمسألتين.

القضية الأولى: هي قيمة البرديات كشواهد نصية، على الرغم من أن هذه القيمة – كما يعترف الجميع – مجرد مسألة قيمة نسبية ، إلا أنه من نافلة القول أن برديات العهد الجديد ذات قيمة عالية بشكل استثنائي ويتم تقديرها من قبل جميع النقاد النصيين (مع استثناء محتمل لعدد قليل من “الانتقائيين الصارمين” ، و الذين يميلون إلى النظر حتى إلى المخطوطات الأبكر – مثل باقي المخطوطات – كمجرد مصادر محتملة لقراءات أصلية). وهل القيمة التي ستُمنح للمخطوطات المبكرة ما يمكن اعتباره وضعًا عادلا أعلى بدرجة أو درجتين من مخطوطات الأحرف الكبيرة العظيمة من القرن الرابع ، أو يتم منحهم مكانة أعلى بشكل معتبر أو حتى أعلى بكثير من ذلك ، أو يتم رفع أهميتهم بشكل أكبر بكثير من الشهود البارزين الآخرين ويرتقي بهم إلى وضع يشبه إلى حد ما تلك التي منحت لرفات القديسين. إن مثل هذا التقييم العالي بشكل استثنائي للبرديات الأبكر له مشاكله ،

والقضية الثانية، هي مسألة كيفية تمثيل التاريخ الأبكر للنص في هذه البرديات المبكرة. حيث يوظف كورت ألاند هذه البرديات ومخطوطات الأحرف الكبيرة قبل القرن الرابع على أنها “محك” الأصالة. بالطبع إن القيمة الفريدة التي تُعزى إلى البرديات هي مفتاح هذا الإدعاء البارز. والسؤال كيف تمثل البرديات المبكرة ذلك التاريخ المبكر لنص العهد الجديد تمثيلا حقيقيا؟ ما هو التأكيد الذي نتمتع به على أن تلك المخطوطات الباقية بشكل عشوائي تمثل بأي حال من الأحوال كامل فترة النص الأبكر بالمعنى الحقيقي؟ وتظهر الأسئلة الفرعية: أولاً ، كل هذه الوثائق تأتي من منطقة واحدة ، مصر. هل يمكن أن نشعر بالرضا تجاه مصر باعتبارها الموقع الحصري لعرض هذا التاريخ المبكر للنص؟ هل كانت مصر في القرن الثالث الميلادي ممثلة لنص العهد الجديد لكل المسيحية في تلك الفترة؟ هل كتب أي كتاب من العهد الجديد في مصر؟ على الاغلب لا. ألا تمثل مصر في أحسن الأحوال مرحلة ثانوية ومشتقة في تاريخ نص العهد الجديد؟ بعد كل شيء ، أليست مجرد صدفة في التاريخ (على الرغم من أنها الأكثر حظًا) أن أوراق البردى لم تنجو تقريبا إلا في رمال مصر الجافة؟

فهل يجب ألا يكون هناك أساس لدورهم المهم للغاية أكثر من مجرد عمرهم المبكر؟ ألا يجب أن نؤكد لأنفسنا إما أن هؤلاء الشهود الأوائل يقدمون نصًا موحدًا (وهذا ، بالطبع ، غير متحقق) أو – عندما يفتقرون إلى هذا التأكيد – ألا نحتاج إلى ضمان (أو على الأقل بعض الأدلة المقنعة) بأنهم يمثلون حقًا أقدم تاريخ للنص ، أي يمثلون جميع التركيبات النصية المختلفة التي كانت موجودة في ذلك الوقت المبكر ؟ إذن ، فنحن نواجه لغزًا ، لأن هناك شعورا واحدا واضحًا إلى حد ما و الذي تبدو فيه تلك البرديات المبكرة غير مؤهلة للتمثيل – وهذا هو انحصارهم في قطعة جغرافية واحدة من المسيحية – وهناك شعور آخر قد يكونون فيه أهلا للتمثيل – و هو عرضهم للتركيبات النصية المميزة لما تم تحديده مسبقًا كأنواع نصوص رئيسية مبكرة. لهذه الأسباب ، يبدو أننا دخلنا في فترة من إعادة تقييم البرديات. “إيب وفيي ص 42-44”

وهذا الفيديو يبين، من المراجع المسيحية، ما هو جوهر وأهداف النقد النصي للعهد الجديد وأنه ليس أمرا سلبيا بالنسبة للكتاب، ولكن هي محاولة للوصول للنص الذي كتبه أصحاب هذه الكتب وما الذي أرادوا أن يوصلوه إلينا، أي هذا العلم هو في صالح الكتاب وليس ضده، فهو نقد للنص لزيادة موثوقيته وإبعاد الأخطاء النسخية الموجودة في المخطوطات عنه وليس نقضا للنص كما يظن البعض.